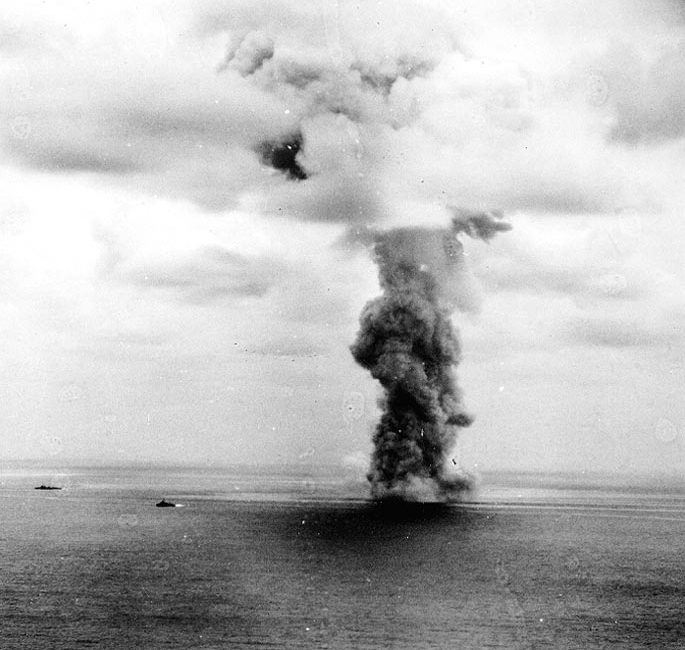

1945(昭和20)年4月7日、鹿児島県南方の沖合、東シナ海で、世界最大最強と謳われた「不沈艦」大和と、軽巡洋艦や駆逐艦4隻がアメリカ軍航空機の攻撃により、沈没しました。戦艦大和は船体ごと沖縄の海岸へ乗り上げ、砲台として飛行場を砲撃することを任務として課せられました。しかし、その役割は全く果たせないまま、大和の2700名をはじめとして、多くの将兵が南の海に散りました。

スポンサーリンク

この作戦は、無謀な作戦に敢然と挑み、犠牲となった伊藤整一司令長官以下3000名以上の将兵と、不沈艦と謳われたまま活躍の場を得ることなく沈んでいった戦艦大和の、悲劇のストーリーとして今でも多くの日本人の心を捉えてやみません。しかし、この出来事からは、もっと多くのことが読み取れるのではないでしょうか。

ここでは、沖縄水上特攻から読み取れるひとつの事柄として、当時の日本の、国としての本質について言及したいと思います。それは、当時日本はれっきとした宗教国家であり、戦局が悪くなるにつれ、その宗教性が悪い方向で拡大し、その結果無謀な作戦も遂行させていったのではないか、というものです。

💡 戦艦大和の水上特攻について詳細は ➡ 沖縄戦―海の戦い:戦艦大和の特攻作戦

最初から勝ち目はないと分かっていた

初めから護衛の航空機は全く出せないことが分かっている以上、連合国軍空母がひしめく沖縄方面へ突入するというのは、明らかに無謀な作戦でした。連合艦隊司令長官の豊田副武(とよだそえむ)大将は、

成功率は50パーセント、うまくいったら奇跡だと考えたが、多少でも成功の算があれば、できることは何でもやらねばならぬ。

(「大日本帝国海軍 連合艦隊全史」(洋泉社)より)

と考えていたということです。「成功率は50パーセント」とはありますが、「うまくいったら奇跡」の方が本心ではなかったでしょうか。

加えて、仮に大和の沖縄上陸が成功したとして、それによってどの程度敵に打撃を与えられるのでしょうか。たしかに上陸後主砲が活躍できれば、しばらくの間はそれなりに脅威になるかもしれません(それにしても、海上と違い丘や山のある陸上で、陸軍との連携もないまま、遠くの目標に向けて正確な射撃ができるとは思えません)。しかし、すぐに連合国軍の航空機や戦艦に取り囲まれ、袋叩きにされて攻撃は封じられるでしょう。成功しようがしまいが、この作戦が戦局に大きな影響を与えないことは明白であったと言えます。さらに言えば、出撃する将兵の命は全く顧みられるものではなく、出撃と同時に全員戦死するものと考えられていたのと同様でした(それゆえ「水上特攻」という名が付いています)。

連合艦隊参謀長の草鹿龍之介中将が、大和を含む「第二艦隊」司令長官の伊藤整一中将へ本作戦の実行を伝えた時、第二艦隊司令部からは多くの異論が出ました。しかし、次の言葉が決め手となり、伊藤司令長官はうなづいたのです。

どうか一億総特攻の先駆けになってもらいたい

このことからも分かるように、沖縄水上特攻戦は、戦略・戦術レベルで合理性があったわけではりませんでした。なぜ軍首脳部は合理的な説明のつかない作戦を推し進め、数千名の将兵の命を犠牲にしたのでしょうか。

敵に一大痛撃を与えた後、講和へ持ち込む

話は少し前に遡ります。

敗色が濃くなってきた1944(昭和19)年以降の日本軍・政府の一番の眼目は、既に連合国軍に勝つことには無く、一大打撃を与え、敵がひるんだ際に日本になるべく有利な条件で講和に持ち込むことでした。日露戦争の際、日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を連合艦隊が打ち破り、その後講和に持ち込んだことの再来を期待していました。そのために、マリアナ、台湾沖、フィリピンと、その時持てるだけの兵力を結集し、決戦を挑みました。

しかし、結果はいずれの作戦も大惨敗で、1944年6月のマリアナ沖海戦では空母機動部隊が壊滅し、同年10月の台湾沖航空戦では残りわずかの稼働できる航空機とパイロットの大部分を失い、翌月11月のレイテ沖海戦では、戦艦・重巡部隊の大半と、残存空母のほとんどが消滅してしまいました。結果として戦力を大きく損なっただけでなく、南方資源地帯からの資源輸送が極めて難しくなり、より一層窮乏の度合いを強めていきました。

。.jpg)

この間、日本軍にとって太平洋戦線である程度本来の作戦目的を果たしたと言えたのは、ペリリュー島や硫黄島などで、連合国軍をある程度の間足止めしたことでしょう。太平洋に点在する島々を占領していた日本軍は、サイパン島陥落以降、すぐに島の陥落につながってしまう「バンザイ突撃」を止め、長期持久戦に持ち込むように指示が出ました。しかし島々における持久作戦も、連合国軍の勢いを止めるほどの意味は持ちませんでした。

特攻以外に取るべき道はなくなった

このような状況で、1945(昭和20)年3月にはいよいよ連合国軍が沖縄へ迫ってくる情勢がはっきりしました。空母部隊はもうなく、戦艦等の軍艦が出撃しても容易に撃沈されることは分かっていたので、基地航空隊による攻撃と、地上部隊が食い止めるしかありません。基地航空隊はそれまでの度重なる作戦で極めて弱体化していました。特にパイロットの練度低下は隠しようがなく、逆にいよいよ力をつけてきた連合国軍には、優秀なパイロットを揃えた少数の部隊以外、太刀打ちできませんでした。

つまり、日本軍が残された力で最大限有効な作戦を行おうとすれば、それを最初に命じた草鹿龍之介中将自らが「作戦の邪道」と呼んだ、特攻攻撃以外なかったのです。そこまでして、日本の首脳は何を求めていたのでしょうか。

軍首脳部は、沖縄で、九州で、本州で、日本人全員が鬼のような形相で突っ込めば、連合国軍は恐れをなして手を引っ込めることに期待していました。少なくとも本土を蹂躙することは諦めるのではないかという、淡い期待を込めていました。しかし、その前提は、もはや軍人だけではなく民間人も大量に犠牲になるというものです。そして実際に老若男女問わず、内地に残った民間人にも竹槍を持たせ、格闘の練習をさせていました。大勢の民間人犠牲者を出しながら、勝ち目の全くない戦争を続行することにどのような意味があるのでしょうか。なぜ、日本は戦争を続ける必要があったのでしょうか。

スポンサーリンク

「国体護持」が国民の命よりも優先する

軍部・政府が戦争終結を考える際、最も大事にしていたこと、それは日本の「国体」(こくたい)を保つこと(国体護持(こくたいごじ))。つまり天皇を頂点とした国であることの維持でした。

明治維新以降から終戦までの「大日本帝国」では、国民は、「臣民」(しんみん)「赤子」(せきし)と呼ばれ、天皇の子どもと考えられていました。日本は天皇陛下を頂点とする国であり、国民(臣民)の様々な権利は天皇から与えられたものであり、天皇が唯一国を統率する存在なのです。大日本帝国憲法には次のように書かれています(現代かな遣いへ筆者修正)。

大日本帝国憲法

第一条 大日本帝国は万世一系の天皇之を統治す

第三条 天皇は神聖にして侵すべからず

第四条 天皇は国の元首にして統治権を総攬しこの憲法の条規に依り之を行う

第十一条 天皇は陸海軍を統制す

誰もが侵すことのできない「天皇」の神聖な権威。その下に軍隊を動かす官僚がおり、彼らの意思は天皇の意思であるから、誰も反対することはできない(統帥権)。このことは、教祖や神の意志を代弁する教会的存在のもと、国家が支配されていることと、戦前・戦時中の日本は同質であったと考えられます。そして、天皇家の祖神である「天照大御神」(アマテラスオオミカミ)を頂点に戴く神道が事実上国教化され、神道の祭祀の場である神社が、国内だけでなくアジア各地の占領地にも置かれていたことは、宗教的権威の可視化と言えるでしょう。

戦場の論理を超越した戦艦大和の水上特攻作戦が、改めて浮き彫りにするのは、戦前・戦時中の日本は純然たる宗教国家であったということではないでしょうか。このこと自体は、当時の人からすれば当たり前のことなのでしょう。しかし、宗教色を抜かれた戦後の人間にとっては、日本が宗教国家であったというのは、意外な事実のように思えます。そして、そのことを抜きにして、なぜあのようにいつまでも戦争を継続したのかは理解できないと思います。

さらに、満州事変から日中戦争を経て太平洋戦争に至る過程の中で、軍官僚が天皇の権威を借りて勢力を強め、次第にその宗教性(天皇の神聖性)をより強めていきました。その上に、敗戦の色が濃くなる中で、戦闘に負けた事実を言い出せずに嘘で塗り固めていくことしかできなくなったこと、現実を直視した正論を述べると卑怯者扱いされてしまうこと、これら全てがないまぜになり、「国体護持」というスローガンに対して抵抗できる者がいなくなった結果、戦争の出口を見いだせなくなっていく情景が浮かび出されます。

宗教的権威の下、戦前の日本ではある程度の国民の自由は保障されていました。しかし、戦争という非常時においては、権威を借りる司祭であるがごとくの軍・政府官僚の指導の下、情報も物資も行動も厳しく統制され、国民一人一人は宗教的権威を守る「パーツ」にしか過ぎなくなりました。日本海軍の象徴として君臨した「大和」も、三千余名の命と共に、最後には「パーツ」の一つとして、沖縄の海に沈んでいったのです。

photo: wikipedia, public domain

アイキャッチ画像:試験運転中の戦艦大和

★関連記事

スポンサーリンク